Valentin Guillet: 13 mois passés en Antarctique

Valentin Guillet est l'une des rares personnes ayant eu la chance de pouvoir vivre plusieurs mois en Antarctique, l'un des endroits les plus inhospitalier de la planète. Pour la Revue Polar, Valentin a accepté de revenir sur cette expérience hors du commun. Cap sur la station Dumont d'Urville avec Valentin, opto-électronicien en Terre Adélie.

INTERVIEW

Revue Polar

12/27/202424 min read

Interview exclusive: 13 mois passés en Antarctique

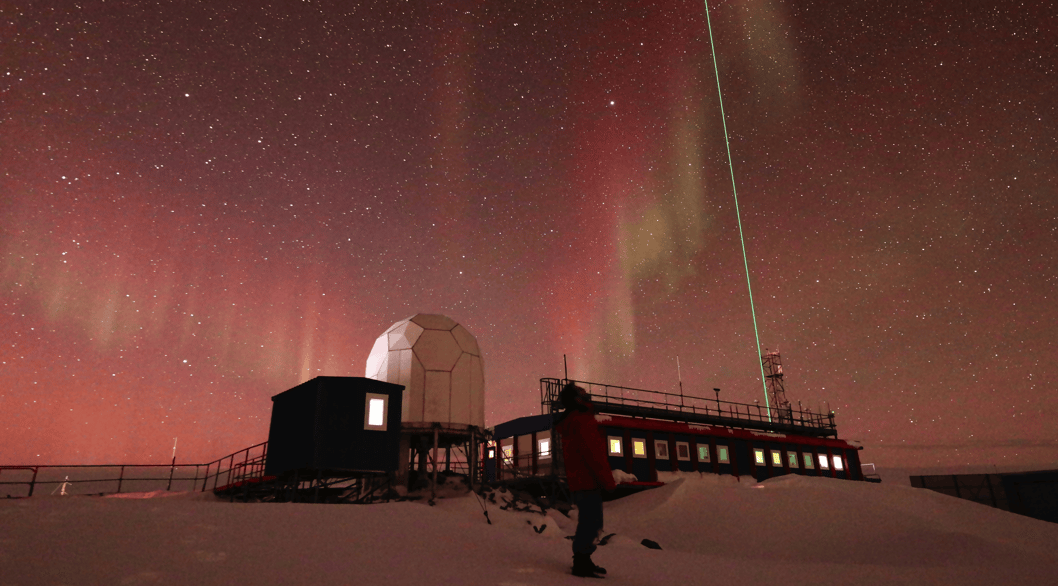

Crédits photos: © Valentin GUILLET - Institut polaire français - TA73

Valentin Guillet est l'une des rares personnes ayant eu la chance de pouvoir vivre plusieurs mois en Antarctique, l'un des endroits les plus inhospitalier de la planète. Pour la Revue Polar, Valentin a accepté de revenir sur cette expérience hors du commun. Cap sur la station Dumont d'Urville avec Valentin, opto-électronicien en Terre Adélie.

Bonjour Valentin, peux-tu te présenter ?

Bonjour à tous les acteurs et actrices, curieux et curieuses du monde polaire. Je suis Valentin GUILLET, j'ai 27 ans, et j'ai eu le bonheur de vivre 13 mois sur la station Dumont d'Urville en Terre Adélie aux côtés de 22 autres hivernantes et hivernants lors de la 73è mission. J'y travaillais en tant qu'ingénieur opto-électronicien, en soutien à la Recherche polaire. Je suis rentré en métropole le 24 Décembre 2023 et je me réhabitue doucement à la vie "normale", avec un nouvel œil porté sur le monde.

Opto-électronicien, concrètement, qu’est ce que c’est?

Opto-électronicien, c'est un gros mot pour dire que mon métier consiste en général à concevoir, mettre en œuvre, tester et opérer des instruments scientifiques qui utilisent de la lumière pour mesurer une grandeur physique. C'est ainsi qu'en métropole, j'ai déjà pu travailler dans l'industrie spatiale, dans la fabrication de miroirs de télescopes pour la Recherche, ou encore dans la conception d'instruments scientifiques à base de lasers. Pour faire simple, dès qu'il y a de la lumière dans un instrument, j'adore !

Pourquoi l’Antarctique et comment as-tu trouvé cette opportunité ?

Il y aurait beaucoup de choses à raconter pour comprendre ce qui m'a mené à oser postuler pour partir en Antarctique, et avoir la chance d'être retenu. C'est sans doute, en quelque sorte l'aboutissement d'un parcours de vie, dont chaque étape m'aura permis de me rapprocher du rêve de vivre cette aventure. Très jeune, je rêvais d'être astronaute. Un goût prononcé pour les sciences et l'aventure, dirons-nous. L'astronomie amateur, et la découverte des espaces infinis que nous offre le cosmos, m'auront ensuite mené à étudier l'optique – la science de la lumière – et à travailler dans la fabrication des instruments qui scrutent l'Univers. Une carrière toute tracée s'offrait à moi...

Mais c'était sans compter sur la bascule qui s'opérait lentement en moi, depuis quelques années. La prise de conscience que mon propre avenir devrait nécessairement s'écrire dans un contexte sans cesse plus instable : dérèglement climatique, érosion de la biodiversité, instabilités géopolitiques ... A ce stade de ma vie, j'ai eu le choix entre poursuivre ce que j'avais entrepris, et qui me rendait profondément heureux ; ou faire un pas de côté pour m'offrir l'opportunité de vivre une expérience fondatrice et apprenante, qui pourrait devenir la source d'un engagement personnel pour ces enjeux de société.

”Neuf mois après avoir postulé, j'embarquais pour le continent blanc."

Je croyais déjà profondément que c'est du collectif qu'émergent les solutions aux enjeux environnementaux. Notre salut, face à ces problématiques universelles, réside selon moi dans notre capacité à faire ensemble.

Et l'Antarctique, dans tout ça, me direz-vous ?

Il me fallait un projet qui me permette de vivre, avec tous mes sens, le dérèglement climatique. Les pôles étant davantage touchés par l'élévation de température, et la calotte Antarctique étant un point de bascule pour l'évolution du climat, c'était une destination idéale.

J'avais également le besoin de travailler mon rapport à la nature et à l'érosion de la biodiversité. Je le souhaitais plus sensible, plus émotionnel. Parce que c'est l'émotion qui me met en mouvement. En me rendant dans une terre aussi reculée que l’Antarctique, l'ambition était d'être confronté à une nature censée être préservée des activités humaines. Si ces espèces, éloignées des humains, sont en danger (et certaines le sont), alors j'aurais vécu – au plus profond de mon être – l'impact des activités humaines sur des espèces endémiques pourtant sacrément inspirantes par leur résistance.

Enfin, l'isolement à 23 fournit un terrain d'observation et d'expérimentation infini quant à l'humain. En effet, c'est une micro-société à taille humaine, qui se construit sur nos stations. L'envie que se confrontent ma foi en le collectif et la réalité de terrain, a été un véritable moteur à mon départ en Antarctique.

L'idée de partir en mission en Antarctique a donc émergé, un soir de janvier 2022, comme la suite logique à mon cheminement personnel. Quand l'idée m'est apparue, j'ai compris que c'était là ma place. Cet engagement volontaire allait en plus me permettre de rendre la pareille à un État qui a financé une grande partie de mes études. J'ai postulé le soir même !

Après un long parcours, mêlant entretiens et visites médicales, j'ai été retenu pour le poste. 9 mois après avoir postulé, j'embarquais pour le continent blanc !

Avais-tu des appréhensions avant de partir ?

Evidemment. Qui n’en aurait-pas ! De la visite médicale et la peur de ne pas être apte, à la préparation des bagages et la crainte d’oublier quelque chose d’essentiel, en passant par le petit syndrome de l’imposteur et l’impression de ne pas être à la hauteur, je crois qu’on passe toutes et tous plus ou moins par les mêmes étapes. Néanmoins, ces craintes sont inhérentes à l’aventure et font partie intégrante de la préparation.

Dans les quelques mois qui ont précédé mon départ, d’autres questionnements plus personnels m’ont accompagné. J’avais notamment la peur que le monde que je quittais soit très différent à mon retour.

En effet, concernant mon petit monde à moi, je laissais derrière moi une famille et des ami·e·s, avec qui le contact serait très différent. Mes jeunes neveux allaient sans aucun doute beaucoup grandir ! Les parcours de vie de mes ami·e·s divergeraient peut-être du mien. Et puis, on n’est pas à l’abri d’un accident ; l’impossibilité d’être présent pour celles et ceux que j’aime m’effrayait quelque peu. Cela fait partie des questions que l’on se pose quand on signe pour une telle expérience : « A quoi je dis non quand je dis oui pour l’Antarctique ? ». Si je n’ai pas consulté mes proches pour obtenir leur aval avant d’accepter de partir (parce que je considère ce choix très personnel), j’ai néanmoins pris le temps d’en parler avec eux pour leur expliquer le projet, et partager mon enthousiasme, en essayant au maximum de répondre à leurs craintes éventuelles. C’était également pour moi un moyen de leur dire au revoir, en espérant les retrouver à mon retour comme si rien n’avait changé, mais en acceptant également le fait que notre relation s’estompera peut-être, sans pour autant m’en sentir coupable.

Au sujet du vaste monde, je craignais, en partant, de rentrer dans un monde qui n’aurait pas pris la bonne direction, ou qui n’aurait pas assez avancé. L’invasion de l’Ukraine par la Russie avait commencé depuis quelques mois au moment de mon départ, et je craignais sincèrement un embrasement. D’autres conflits sociaux ou militaires pouvaient également éclater, dans un climat de très forte inflation, notamment sur l’énergie. Aussi, le GIEC annonçait quelques mois plus tôt que le réchauffement global ne pourrait se limiter à 1.5°C si les émissions de gaz à effet de serre n’atteignaient pas leur pic d’ici 3 ans (2025). Face à cette urgence, accepter de partir au lieu de soutenir et participer à l’engagement citoyen sur le terrain fût une décision difficile à prendre. Pour répondre à cela, j’ai créé un blog, sur lequel je tenterais de partager mon aventure et mes questionnements. C’était un moyen pour moi de continuer l’engagement et d’emporter tout un chacun avec moi, dans mes bagages.

Quelle est la mission d’un opto-électronicien lors d’un tel hivernage? (mission principales, lien avec les autres hivernants, …)

Mon rôle sur la station consistait à opérer un instrument, qu’on appelle LIDAR, et qui a pour objectif d’obtenir depuis le sol des informations sur la composition de l’atmosphère. En collaboration avec le laboratoire de tutelle, le LATMOS, j’étais responsable de l’intégrité, des bonnes performances et de la maintenance de l’instrument, tout en étant force de proposition pour l’amélioration continue. La nuit, au coucher du Soleil et quand la météo le permettait, j’allumais alors l’instrument et réalisait des séries de mesures (courtes en été, très longues en hiver) jusqu’au lever du soleil, en surveillant de près les performances de l’instrument et les potentiels événements exceptionnels qui pourrait être détectés.

L’objectif de Recherche consiste en l’étude des gaz et aérosols présents dans la stratosphère. En effet, il est nécessaire d’étudier la présence de nuages stratosphériques polaires, sur de longues séries temporelles et sur plusieurs points du globe, afin d’identifier des évolutions, qu’on peut ensuite relier au dérèglement climatique. Ces nuages stratosphériques polaires jouent un rôle important dans la destruction de l’ozone au-dessus des pôles. Il s’agit d’un phénomène naturel, mais qui peut être perturbé par les activités humaines (on se souvient toutes et tous du trou dans la couche d’ozone, causé notamment par certains gaz comme les CFC, interdits depuis). Or, la couche d’ozone joue un rôle essentiel pour arrêter les rayonnements ultraviolets issus du soleil. Si elle devient plus fine ou moins dense, il y a un risque pour la biodiversité, mais également pour l’accélération de la fonte de la calotte polaire (s’il y a plus de lumière qui arrive sur la glace, elle fond plus vite).

”L’été, il ne fait quasiment pas nuit et les journées de travail sont donc assez courtes. L’hiver, c’est tout le contraire, et les nuits de travail sont interminables..”

Peux-tu nous décrire une journée typique durant ton hivernage à Dumont d’Urville ?

Pour pouvoir réaliser des mesures, j’avais besoin d’un ciel clair, afin de pouvoir atteindre la stratosphère avec le laser du LIDAR, sans que celui-ci ne soit diffusé par les nuages. J’étais donc très dépendant des conditions météo. De plus, l’instrument ne pouvant collecter des données qu’au cours de la nuit, j’étais souvent décalé par rapport aux autres membres de la station. L’été, il ne fait quasiment pas nuit et les journées de travail sont donc assez courtes. L’hiver, c’est tout le contraire, et les nuits de travail sont interminables. Tout cela pour dire que mes journées étaient donc assez différentes, en fonction des prévisions météo et de la saison.

Prenons une journée typique à la fin du mois de Mai, au cours d’une semaine où la météo est plutôt changeante. Ma journée commence à 14h, parce que j’ai travaillé la nuit précédente ! Après une petite douche au dortoir hiver, j’enfile mes vêtements pour braver le froid jusqu’au séjour. Mes cohivernants sont sortis de table il y a un moment, et sont retournés à leurs occupations. Le séjour est plutôt désert, mais il y a presque toujours quelqu’un avec qui papoter. Je dévore donc mon premier repas de la journée, en piochant dans le frigo des restes. Pour le dessert, rendez-vous en cuisine, où Judith, notre pâtissière, m’a gardé une part quelque part ! Et comme c’est mercredi, elle est en train de préparer le goûter, pendant que Noë, notre cuisinier, expérimente une nouvelle création pour le soir. On papote quelques minutes, avant que je ne me rende au bureau de Météo-France pour connaître les prévisions de la nuit à venir. Coup de chance, il fait beau cette nuit ! C’est déjà bientôt le crépuscule ! Je prends quand même le temps de profiter du paysage, au cours d’une petite balade photo, ou d’une séance de course à pied si le vent est tombé. « Radio, Radio de Val, je quitte le Lion pour rentrer sur Pétrels » me permet de signaler à Alexis, notre opérateur radio, que j’ai fini ma séance de course à pied sur la piste d’avion et que je vais marcher sur la banquise pour rentrer à la maison. Le Soleil se couche. Je vais au shelter lidar ouvrir la trappe et mettre le laser à préchauffer. Gelé, je vais me réchauffer et me changer après cette petite séance de sport, quand soudain : « DDU DDU de Judith, le goûter est prêt ». Il est 16h, moment de convivialité au séjour, 2è repas de la journée. D’humeur bavarde, je passe déposer le goûter à Biomar, bâtiment un peu éloigné, où Coralie et Servane sont à peine rentrées de la manchotière. On discute quelques minutes, regarde les photos de la journée, avant que le devoir ne m’appelle. Je lance les mesures, prend le temps de m’assurer que les signaux sont conformes à l’attendu, et scrute l’horizon à la recherche de nuages qui viendraient troubler ma nuit de travail. A partir de maintenant, et jusqu’à l’extinction du laser, j’ai en permanence ma tablette sur moi, et je regarde toutes les 3 minutes l’allure des signaux en direct. Le vent catabatique n’est pas attendu avant demain matin, c’est royal ! On va même pouvoir lâcher un ballon sonde pour mesurer la quantité d’ozone dans la stratosphère. Je m’empresse d’aller prévenir Laurent, technicien météo, avec qui je prépare et lance les ballons sonde ozone, une a deux fois par mois. Evidemment, il accepte avec joie.

Nous regardons le dernier bulletin météo, sorti à 18h, et décidons de lâcher le ballon autour de 6h du matin, quand le vent sera au plus bas. 19h, petit apéro au séjour ; pour moi, ça sera du soft, la nuit de travail va être longue. 19h30, la cloche sonne, tout le monde à table ! 3ème repas de la journée. La tablette est sur le coin de la table, mes cohivernants commencent à être habitués à l’allure des signaux, et remarquent un petit pic inhabituel : c’est une couche d’aérosols d’origine volcanique, qui est assez marquée aujourd’hui. Après avoir essuyé la vaisselle, Victor propose une petite partie de belote. Thomas et Emilie se joignent à nous. On joue, on rigole, on discute. Mauvais perdant, je demande une revanche. Il est 22h. Le LIDAR tire depuis 5h, et la nuit est loin d’être finie. Le séjour se vide, et les plus endurants et habitués se retrouvent dans les canapés pour lancer un film. Au chaud sous les plaids, je ne lâche pas mon LIDAR pour autant. Fin du film. Les émotions, ça creuse. Direction le frigo des restes, pour un petit gueuleton nocturne. Raisonnables, tout le monde va se coucher. Un petit câlin de bonne nuit, et me voilà seul au séjour. Il est 1h. Direction Geophy, mon bureau. Sur le chemin, j’entrevois des aurores à l’horizon. Je m’équipe avec les vêtements les plus chauds que je trouve, et je vais installer mon trépied et mon appareil photo sur la glace derrière Geophy, avec un horizon Nord totalement dégagé. Je suis dans le noir, dans le calme absolu, et je lance un time-lapse qui durera jusqu’au lever du soleil. J’entends au loin les manchots chanter. Un vertige m’envahit quand je lève les yeux au ciel et que je me rappelle où je suis. 7 mois que je suis là, l’Antarctique est devenu ma normalité, et c’est dans ces moments que je me rappelle à quel point j’ai de la chance d’être ici. J’ai froid ! Je retourne au séjour, il est 2h30. J’appelle Mélaine à la centrale, centre névralgique de la station pour la production d’eau, d’électricité et de chaleur. Il est de quart de nuit, pour vérifier qu’il n’y a pas de problème. On se donne rendez-vous au séjour à 3h. On refait le monde autour d’un petit sandwich. Un pic important sur le signal LIDAR. Alerte ! Je cours jusqu’au shelter pour couper le laser et vérifier ce qu’il se passe. C’était de la neige qui s’était déposée sur le hublot, portée par le vent : rien de grave. Un petit nettoyage, et c’est reparti. Je vais vérifier que mon appareil prend toujours des photos du ciel étoilé. J’en profite pour changer de carte SD. Je retourne à Geophy pour regarder les photos et monter le time-lapse. Il y a eu quelques jolies aurores, je le partage sur le groupe Whatsapp de la famille. Ils adorent ! Ils sont dispos pour une petite visio. Je file dans la cabine Skype pour les appeler, il est 5h du matin. Coup de barre, je dors les yeux ouverts. Courage ! Les lève-tôt arrivent au séjour dans 30 minutes. Je m’assois à table avec

Christophe, le chef centrale. On partage quelques mots, je lui montre le time-lapse de la nuit, et je l’accompagne dans son petit dèj, parce qu’en vrai, j’ai faim ! Hervé arrive, puis Laurent. Il n’a pas assez dormi, mais, toujours aussi gentil, il me demande comment s’est passée ma nuit et si je suis prêt pour aller préparer le lâcher de ballon. Je rassemble les quelques neurones encore opérationnels, et on file préparer la sonde. Il y en a pour une heure, et il faut suivre une procédure écrite. A deux, on devrait s’en sortir, même si c’est encore le début de l’hiver et qu’on n’est pas hyper rodés. Zut, j’ai pas regardé la tablette depuis 10 minutes, j’espère que le LIDAR va toujours bien… Ouf, rien à signaler. Le vent est tombé à 5 nœuds, on lâche le gros ballon sonde, il est 7h, j’ai comme un second souffle. Pauline, la cheffe météo, nous a rejoint pour écrire le bulletin du matin. Il fait encore bien nuit, mais la station s’éveille peu à peu.

”Heureusement, le dialogue, l’empathie, l’indulgence et la bienveillance étaient légion sur la station. J’ai eu la chance d’évoluer dans un groupe sain et constructif.”

Le ballon continue son ascension jusqu’à 34 km d’altitude : bien joué ! Je retourne à Geophy pour remplir mon cahier de manip, et y noter mes observations de la nuit. Je donne un petit coup de main à la vaisselle. Les étoiles disparaissent et laissent apparaître des couleurs pastelles, du bleu, puis du rose. Et là, le ciel s’éclaire en rouge vif quelques minutes avant le lever du Soleil. Zut, j’ai oublié d’aller éteindre l’appareil photo. Le vent catabatique se lève, il est 9h. Les prévisions étaient justes. Je file éteindre le LIDAR, et refermer la trappe dans un vent glacial qui atteint déjà les rafales à 45 nœuds. Je suis congelé, et exténué. Mais je m’arrête quand même sur le chemin pour regarder l’horizon, et la banquise qui a bien grandi ces jours-ci. J’ai un peu faim. Je passe au séjour et embarque deux barres de céréales pour la route. Direction le dortoir. Tout le monde est levé, sauf Mélaine et moi qui dormons maintenant profondément. Il est 9h30. Réveil à 14h30, afin de recharger un peu les batteries, parce qu’il fait encore beau ce soir. Heureusement, ce week end, ils annoncent tempête, je vais pouvoir me reposer…

Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontré là-bas ? (professionnelle, vie quotidienne, …)

En partant pour l’Antarctique sur cette mission très spécifique, j’étais conscient que mon rythme de vie allait être perturbé, car très dépendant de la météo et de la saison. Mais j’avais du mal à imaginer l’impact réel de la fatigue, avant de le découvrir sur la station lors de mon hivernage.

En effet, ma mission était réalisée, pour la majeure partie, en totale autonomie, sur un rythme de travail décalé par rapport au rythme naturel. J’étais donc particulièrement isolé – malgré les nombreux efforts des autres hivernants pour m’accompagner en début de nuit. Or, pour recharger mes batteries, j’ai besoin, outre le sommeil, de belles interactions humaines. Je perdais donc beaucoup d’énergie à changer de rythme dès qu’il ne faisait pas beau pour me recaler sur la vie de station. C’était parfois assez épuisant, mais très instructif sur mes limites physiologiques et psychologiques.

Outre les dangers induits par la fatigue quand on travaille sur une installation dangereuse en milieu isolé, cette même fatigue peut provoquer une sensibilité accrue. Associée à l’isolement durant de longues nuits, mon moral a pu en être impacté, ainsi que la qualité de mes interactions avec les autres, menant parfois à des situations désagréables.

Heureusement, le dialogue, l’empathie, l’indulgence et la bienveillance étaient légion sur la station. J’ai eu la chance d’évoluer dans un groupe sain et constructif. Cela m’aura permis d’énormément grandir, car il y avait la place pour expérimenter, titiller ses limites pour mieux les connaître et se surpasser pour, in fine, apprendre sur soi. C’est aujourd’hui pour moi une source de confiance assez intarissable.

As-tu mené des recherches ou des projets spécifiques pendant ton temps en Antarctique ? Quel(s) enseignement(s) sur le plan professionnel tires-tu de cette expérience ?

Professionnellement, mon rôle était d’être le plus opérationnel possible pour collecter des données en continu sur le terrain. Je regardais évidemment la qualité des données, et j’échangeais avec le laboratoire sur les données transmises pour avoir un retour sur ce qu’on pouvait y détecter. Néanmoins, je n’avais pas la charge de l’exploitation scientifique des résultats. Je n’ai donc pas mené de recherches à proprement parler.

Pour autant, sur les périodes plus creuses, ma petite expérience d’ingénieur en optique m’a permis d’entreprendre un chantier d’amélioration continue de la sécurité des installations et des procédures – sécurité laser notamment – pour se mettre en conformité avec les normes de sécurité les plus récentes, dans le but de minimiser les risques et de préserver au mieux la santé de mes successeurs.

Ces différents travaux et l’échange à distance avec de nombreux interlocuteurs (Institut polaire français, LATMOS, équipe technique) m’ont surtout appris à être autonome dans mon travail et à me faire confiance, tout en gagnant en patience et en sérénité. Il est clair que ces aptitudes me seront utiles tout au long de mon parcours professionnel. Mais il reste encore beaucoup à faire. Chaque expérience reste toujours pour moi une nouvelle source d’apprentissage, qu’elle soit à l’autre bout de la planète, ou en métropole.

Comment décrirais-tu l'esprit de camaraderie et de communauté parmi l'équipe de la base Dumont d'Urville ?

Ce qui m’interroge le plus, encore aujourd’hui, c’est la capacité d’un groupe de personnes – qui ne se sont pas choisies, et qui ne se connaissaient pas quelques mois auparavant – à trouver une raison d’être et de vivre ensemble.

En effet, si l’expérience professionnelle a été intéressante, elle n’est rien à côté de l’expérience humaine vécue sur place. J’ai eu l’immense honneur d’intégrer un groupe de 23 personnes, dont chacune venait pour une raison différente. J’ai pu m’y épanouir, donner (un peu) et recevoir (beaucoup).

Chacun avait ses taches bien définies et son domaine d’expertise, qui n’était pas remis en question. A côté de cela, il y avait de la place pour que le caractère et la personnalité de chacun et chacune puisse s’exprimer, et être accueillis par le groupe. Sans se connaître, on a toutes et tous pris le temps d’être attentif à l’autre, afin de comprendre ses besoins. Tout le monde voulait que les choses se passent du mieux possible, fournissant les efforts nécessaires à la bonne vie de l’équipe.

Résultat : une ambiance agréable toute l’année, avec très peu de conflits, malgré des personnalités parfois très différentes. Des sorties, des activités, des petites conférences, des apéros et des soirées déguisées, des ateliers de découverte de métiers, chacun aura eu son petit moment de gloire, et aura contribué à rendre le groupe fusionnel. Et je ne les remercierais jamais assez pour cela.

Alors certes, la vie en groupe est parfois épuisante et génère de temps à autre une forme de fatigue émotionnelle. Malgré tout, l’équilibre et le rythme de vie de chacun était respecté, et les moments de repos et de prise de distance acceptés. Tout n’était évidemment pas parfait, et les quelques maladresses commises nous auront permis d’apprendre, et de ressortir grandis et unis par cette expérience hors du commun.

Surtout que, quand on y réfléchit, dans notre vie, à part nos parents, nos frères et sœurs, et plus tard nos enfants et notre moitié, il y a peu de personnes avec qui l’on partage une année complète de notre vie, 24h/24. Maintenant, j’en compte 22 de plus !

Y a-t-il un moment particulièrement mémorable ou marquant que tu retiendras de cette expérience ?

Il y a beaucoup de moments que j’aimerais citer ici : l’arrivée sur la station, la rencontre avec mon premier manchot empereur, le départ de la dernière rotation de l’Astrolabe et la soirée qui a suivi, les aurores australes, mon premier lâcher de ballon, les exercices au bloc opératoire, mes premiers points de suture, la randonnée jusqu’à Débarquement, l’arrivée du premier avion, mon départ …

Mais puisque c’est une revue, et non une biographie, je vais choisir de vous raconter deux événements qui m’ont particulièrement tenu à cœur !

En septembre, alors que j’avais passé le mois le plus éprouvant de mon hivernage et que je retrouvais une meilleure forme, m’est venue l’idée d’organiser Octobre Rose et le Téléthon en Antarctique. Il me semblait en effet utile de garder le lien avec la société et ses enjeux, et l’envie de m’engager pour une cause qui me parle se faisait sentir. Je l’ai donc proposé à mes co-hivernants, et là, la magie a opéré !

Après une petite réunion dans la bibliothèque avec celles et ceux qui avaient envie de prendre part à l’organisation, le programme de notre « semaine rose » est sorti : Pour le jeudi soir, un repas rose, afin de challenger un peu Noë et Judith qui ont relevé le défi avec brio, comme à chaque fois ! Ce délicieux repas aux allures festives a été suivi par une petite sensibilisation au cancer du sein, présentée par nulle autre que notre médecin Emilie, nous permettant d’en apprendre plus sur cette maladie et les bons gestes à avoir – pour les femmes comme pour les hommes. Le samedi, alors que la météo était quelque peu capricieuse, une course de grande ampleur s’est tenue sur la piste du Lion. Plusieurs formats : marche, 5 km, 10 km, il y en avait pour tout le monde. 19 membres de la station sur 23 ont joué le jeu, bravant la neige et le froid. Une photo de groupe retouchée pour l’occasion illustrera alors notre cagnotte en ligne, diffusée sur nos réseaux sociaux, soutenue et relayée par la préfecture des Terres Australes et Antarctiques Françaises, et qui nous aura permis de collecter près de 1300 € au profit de la ligue contre le cancer. Une grande victoire personnelle.

Et puisque cela a si bien marché, j’ai retenté l’expérience avec le Téléthon, organisé en pleine campagne d’été cette fois. Crêpes, match de volley, lâcher de ballon et photo de groupe, auront fait de nous la vedette du petit écran, le temps d’un court reportage à la télé. Le Téléthon est désormais implanté sur tous les continents de la planète, et je tire beaucoup de fierté d’y avoir contribué, et beaucoup de gratitude envers les membres de la station d’avoir joué le jeu, avec le sourire et de l’entrain !

”Je vous invite à rêver grand, à mettre les moyens en face de vos ambitions, et, une fois qu’on est dans le rêve, je vous invite à oser lever les yeux du guidon pour profiter au maximum”

Quels conseils donnerais-tu à ceux qui envisagent de suivre tes traces et de travailler en Antarctique ?

Pour faire court, je vous encouragerais à faire vos propres traces dans la neige, plutôt que d’essayer de suivre les traces de quelqu’un. Il y a mille raisons d’aller vivre cette expérience en Antarctique, et je crois que chacun et chacune a ses propres motivations. Je crois également que tout le monde n’est pas fait pour vivre une telle aventure, et que ce n’est pas bien grave, car il y a d’autres rêves et expériences qui méritent qu’on s’y engage.

Si c’était à refaire, outre le fait de trier mes photos au fur et à mesure pour ne pas avoir 2 mois de travail en rentrant, je pense que je prendrais davantage de temps pour écrire au jour le jour ce que je vis et ce que je ressens, car les petits souvenirs s’effacent assez vite. Je pense également que, professionnellement, je garderai cette envie de bien faire qui me caractérise, tout en sachant parfois relâcher un peu la pression pour davantage profiter de l’aventure qui m’est offerte.

Pour résumer, je vous invite à rêver grand, à mettre les moyens en face de vos ambitions, et, une fois qu’on est dans le rêve, je vous invite à oser lever les yeux du guidon pour profiter au maximum. Parce que 13 mois, ça passe vite !

”L’état de veille permanente, le besoin d’être prêt et disponible à la moindre alerte en cas de problème sur la station, tout cela s’évanouit et me laisse un sentiment étrange et une fatigue soudaine.”

Comment as-tu vécu ton retour ?

Le retour est une expérience en soi, et se vit sur la durée. Le départ est difficile : je quittais un lieu magique que j’ai très peu de chance de revoir un jour dans ma vie. Je laissais derrière moi de nombreux souvenirs, et des personnes chères à mon cœur (qui partiront sur une prochaine rotation). Les 5 jours en mer offriront un temps de décompression, mais je ne prenais pas encore conscience que l’aventure se terminait, car je vivais toujours, sur l’Astrolabe avec les mêmes personnes avec qui j’avais partagé 13 mois de vie. Je crois que c’est en arrivant à Hobart et en sortant du bateau que je prendrais finalement conscience que l’Antarctique était derrière moi.

A peine le temps de réfléchir que je suis submergé d’informations. Les voitures, les publicités, les gens dans la rue, les odeurs. C’est pourtant un monde que je connais bien, mais la surcharge émotionnelle est trop forte : je pleure. Après une petite journée tourisme, nous voilà dans l’avion. On n’est plus que 4, les au-revoir se sont enchaînés toute la journée …

Roissy Charles de Gaulle, le 24 décembre. Je croise en 10 secondes plus de personnes que toutes celles que j’ai vu en 1 an. Mais qu’importe. Je ressors d’une aventure extraordinaire, j’aimerais la conter au monde entier. Les gens m’ignorent. Habillé de manière tout à fait banale, plus rien sur moi ne peut faire penser aux passants que je rentre de Terre Adélie. Pourtant, quelque chose a changé, mon rapport au monde, aux animaux, à la vie, et ma manière d’aborder les personnes. Je le sens déjà.

Noël, en famille. Je suis exténué mais j’essaye de faire bonne figure. La pression retombe. L’état de veille permanente, le besoin d’être prêt et disponible à la moindre alerte en cas de problème sur la station, tout cela s’évanouit et me laisse un sentiment étrange et une fatigue soudaine. La télé est allumée sur les infos en continu, ça m’angoisse. Pourquoi je suis énervé ? C’était vraiment ça les infos ? Des opinions de journalistes ouvertement xénophobes qui essayent de calquer sur le monde leur vision étriquée, sans même prendre la peine de parler au conditionnel ? Je me rends compte de cette dérive journalistique, sur toutes les chaînes ou presque, et ça m’attriste. Et les images ultraviolentes de Gaza ne cessent de pleuvoir. C’est trop pour moi.

Je mettrais une semaine à me recaler sur le bon fuseau horaire et à retrouver un peu d’énergie. Je retrouve Agathe et Pierre, mes meilleurs amis. Rien n’a changé ! Soulagement. La préparation physique et mentale pour le marathon de Paris, début avril, sera mon unique horizon pour les 3 prochains mois. Avoir un nouvel objectif dans ma vie pour prendre le temps de me réadapter, c’était sans doute la meilleure idée.

Et puis doucement, je trouverai mes marques, avec des hauts et des bas. Retrouver du sens n’est pas toujours aisé, et quelques mauvais moments jalonnerons ce retour. Je traîne encore une certaine fatigue et quelques difficultés pour dormir parfois, sans doute des micro séquelles d’un rythme de travail nocturne assez épuisant. Mais qu’est-ce, à côté de l’aventure vécue qui ressurgit à mon esprit chaque jour, pour me rappeler une photo, un moment, une odeur ou un sentiment. Et quel plaisir de retrouver mes cohivernants quand l’occasion se présente. Ça marche tout de suite, comme si on ne s’était jamais quittés, c’est ressourçant.

Mais je ne vis pas pour autant dans les souvenirs de cette belle période de ma vie, ce sont de nouvelles pages qui s’écrivent, et j’en savoure chaque phrase, chaque mot, chaque lettre ! Les nouvelles rencontres, les projets professionnels et personnels me portent et me font dire que je suis bien remis de cette aventure !

Que fais-tu désormais/que souhaites-tu faire par la suite ? Un retour dans les régions polaires de prévu ?

Actuellement, je travaille dans une équipe de Recherche pour le développement d’un nouveau LIDAR atmosphérique, similaire sur certains aspects à celui que j’utilisais en Antarctique, mais bien plus ambitieux et complexe encore. Je mets donc ma matière grise d’ingénieur au service de la science, et j’adore ça. Alors certes, c’est un travail moins opérationnel, et plus classique, mais non moins stimulant. Intégré dans une équipe adorable, j’ai très vite trouvé ma place, et je vois les bénéfices que l’Antarctique a laissés sur mes interactions avec les autres, pour mon plus grand plaisir. Mais mon contrat se termine au début du mois de février, et il me faudra donc trouver une nouvelle aventure dans laquelle m’engager.

Pour le moment, rien de prévu dans les régions polaires, même s’il est très clair pour moi que j’adorerais continuer de m’y épanouir. Néanmoins, il est aussi extrêmement clair pour moi que la seule envie de partir vivre à l’un des pôles n’est pas suffisante. Il me faut une mission, un projet, scientifique ou autre, qui me permette de mettre mes compétences et mon enthousiasme au service d’une cause qui me séduit, et de m’engager aux côtés de personnes qui m’inspirent. C’est pour moi un élément essentiel et constitutif d’un hivernage qui se passe bien. Peut-être qu’une telle opportunité se présentera à moi. Auquel cas, je serai évidemment au rendez-vous, et je ne manquerai pas de vous raconter mon aventure !