Les pôles : des laboratoires naturels pour la recherche scientifique

La recherche scientifique constitue l'activité prédominante dans les régions polaires, et cela ne relève pas du hasard. Les conditions climatiques extrêmes qui y règnent, associées à l'absence de ressources économiques significatives et à l'impératif de préserver l'écosystème environnant, rendent ces territoires particulièrement adaptés à cette activité.

DOSSIER

Hélène Fougère

12/28/202410 min read

Les pôles : des laboratoires naturels pour la recherche scientifique

La recherche scientifique constitue l'activité prédominante dans les régions polaires, et cela ne relève pas du hasard. Les conditions climatiques extrêmes qui y règnent, associées à l'absence de ressources économiques significatives et à l'impératif de préserver l'écosystème environnant, rendent ces territoires particulièrement adaptés à cette activité.

Comment les pôles sont-ils devenus de véritables laboratoires naturels ? Qui détient les stations scientifiques et quelles recherches y sont menées ? Embarquons pour un voyage aux extrémités du monde pour explorer l’univers de la recherche scientifique en régions polaires.

Spécificités des terres polaires

L’Arctique, signifie « ours » en grec ancien, et fait référence à la constellation de la Petite Ourse, dont l’étoile polaire permet d’indiquer le Nord depuis l’Antiquité. L’Antarctique par opposition, représente les terres situées tout au sud.

L’Antarctique, grand comme une fois et demie la surface de l’Europe, est le territoire le plus austral de la planète, et se situe majoritairement au sud du cercle polaire. Entouré par l’Océan Glacial Austral, il est recouvert d’une calotte glaciaire très épaisse, de 2 000 mètres de glace en moyenne, ce qui représente environ 70 % de l’eau douce de la planète. Chaque hiver l’eau de mer gèle, emprisonnant les terres et les rendant inaccessibles pendant presque 9 mois de l’année. Ce climat extrême, et cet éloignement des autres continents, en font un territoire particulièrement hostile, sûrement le plus froid et le plus venteux de la planète. L’intérieur du continent est un grand désert, surmonté par le Mont Vinson qui culmine à 4892m. Seules les côtes abritent quelques installations scientifiques. Il n’existe aucun habitant permanent en Antarctique et aucune population indigène n’y a vécue.

A l’inverse, certains territoires de l’Arctique abritent des peuplent autochtones, les plus représentés étant les Inuits et les Samis, aussi appelés Lapons. Cela peut être expliqué par sa plus grande proximité avec les continents américain et européen. Les frontières de l’Arctique sont difficiles à établir, et diffèrent selon les critères utilisés, température et salinité de l’eau ou position par rapport au 66e parallèle nord, rendant ainsi ses limites relativement floues. À la différence de l'Antarctique, la banquise de l'Arctique n'est qu'une fine couche de glace de quelques mètres, mais les deux régions subissent les effets du changement climatique.

”En Arctique, c’est à partir du 20e siècle que débutent les véritables expéditions à but scientifique, d’abord initiées par les états riverains pour tenter d’y établir leur souveraineté”

L'arrivée de la science aux pôles

Les premières explorations arctiques datent du Xe siècle, lorsque les Vikings s’installent sur un territoire du Nord qu’ils nomment Groënland. Ces explorations s’intensifient autour du XVIe siècle alors que les Européens cherchent à établir une route maritime menant à l’Orient. L’Antarctique est découvert bien plus tard. Bien qu'il soit difficile de déterminer qui a réellement été le premier à découvrir les terres du pôle Sud, les premières descriptions remontent aux XVIIIe et XIXe siècles, période durant laquelle plusieurs explorateurs se sont aventurés dans les mers du Sud, tels que le navigateur anglais James Cook, le capitaine américain Nathaniel Palmer ou l’amiral russe Fabian Gottlieb von Bellingshausen.

En Arctique, c’est à partir du 20e siècle que débutent les véritables expéditions à but scientifique, d’abord initiées par les états riverains pour tenter d’y établir leur souveraineté. Le développement de la recherche scientifique en Arctique est donc intimement lié à des stratégies géopolitiques. Cependant, très vite, des États non riverains lancent des expéditions scientifiques, ce qui leur permet de s’implanter en Arctique via des bases scientifiques, des navires de recherche, ou encore des collaborations scientifiques.

Lors de l’année de géophysique internationale (1957-1958), 67 états participent à des relevés scientifiques concernant des phénomènes géophysiques observés sur la planète, en raison d’une intense activité solaire à cette époque. En particulier, c’est à cette période que de nombreuses bases scientifiques sont installées sur le continent antarctique et les îles antarctiques et sub-antarctiques. Les états jugent alors nécessaire d’établir un cadre juridique protecteur de ce territoire. Cela donna naissance au Traité sur l’Antarctique, signé le 1er Décembre 1959 par 12 pays et qui compte aujourd’hui 58 états reconnaissant que « seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique ».

Comme en Antarctique, aucun état n’est souverain de l’Arctique. Il est représenté par le Conseil de l’Arctique, qui réunit tous les représentants des États de l’Arctique (Canada, Danemark - y compris le Groenland et les îles Féroé-, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Russie, la Suède et les États-Unis) et de ses peuples autochtones. Créé en 1996, il a pour vocation de favoriser les échanges autour de problématiques environnementales : conservation de la faune et de la flore, protection des milieux marins, développement durable, prévention des catastrophes et de la pollution, surveillance du territoire, sans jamais se positionner sur des questions géopolitiques, de paix ou de sécurité.

Les bases scientifiques d’aujourd’hui

L’Arctique compte plus de 80 bases de recherche scientifique, permanentes ou temporaires, sur lesquelles environ 5000 personnes travaillent chaque année. La plupart de ces stations sont gérées par les pays riverains (Russie, Danemark, Norvège, Canada, Etats Unis), même si d’autres états non riverains possèdent quelques stations, tels que, la France, l’Allemagne, le Japon, le Royaume Uni et la Chine.

En Antarctique, on dénombre environ 70 bases scientifiques, qu'elles soient permanentes ou saisonnières, gérées par une trentaine de pays. Leur nombre varie d'année en année selon les programmes de recherche en cours.

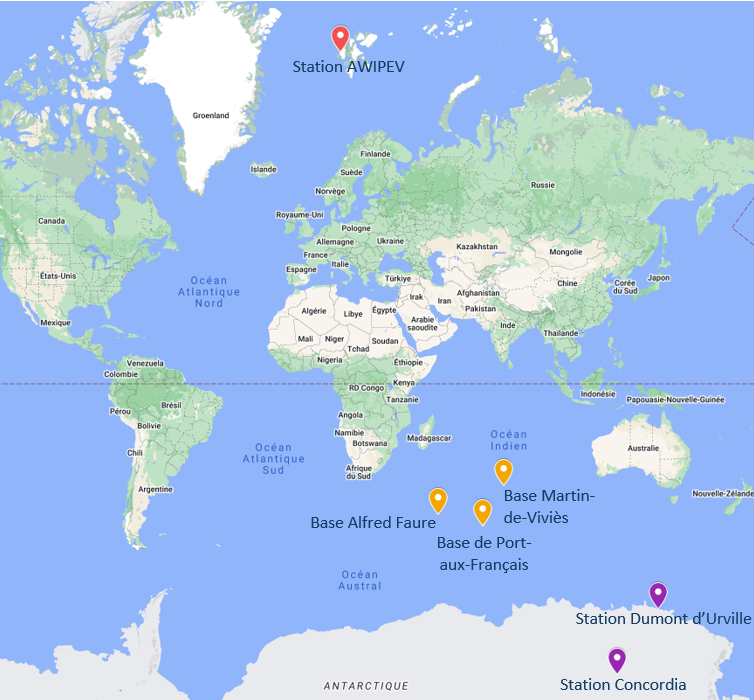

Focus sur les bases scientifiques françaises

Pour ses recherches scientifiques, la France dispose de 6 bases de recherche, réparties entre l’Arctique et l’Antarctique. En Arctique, la France mène des recherches dans le petit village de Ny-Ålesund, sur la station franco-allemande AWIPEV, sur l’île du Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard. Pas moins de 150 personnes y travaillent en été, contre une trentaine en hiver.

La France possède 3 bases scientifiques sur les îles subantarctiques : la base Alfred Faure sur l’archipel de Crozet, la Base de Port-aux-Français sur l’archipel des Kerguelen, et la Base Martin-de-Viviès sur les Îles Amsterdam et Saint-Paul. En Antarctique, la France est présente sur la station franco-italienne Concordia et la Station Dumont d'Urville en Terre Adélie.

La station Concordia fait partie des 3 stations implantées à l’intérieur du continent antarctique, et non sur les côtes, comme le sont les stations de Amundsen-Scott et Vostok, stations respectivement américaine et russe. Concordia accueille jusqu’à 70 personnes en été et 15 en hiver, vivant dans 2 tours principales : l’une abrite les chambres, les laboratoires et l’hôpital, et l’autre abrite la cuisine, le séjour, la salle de sport, les ateliers…Concordia, située à 3233 mètres d’altitude, sur une épaisseur de 4000 mètres de glace, fait face à des températures glaciales, avec une moyenne de -55°C, allant jusqu’à -80°C l’hiver, de quoi donner quelques frissons !

La station Dumont d’Urville est sans doute la plus connue des bases françaises. Peut-être parce que, ouverte en 1956, c’est la station historique française, ou peut-être parce qu’elle se situe en Terre Adélie, territoire dont le nom rime avec poésie, ou peut-être encore, parce que ce territoire a été rendu célèbre par le documentaire oscarisé La Marche de l'Empereur qui relate l’incroyable périple des manchots Empereur en conditions extrêmes. C’est en 1840 que l’explorateur français Jule Dumont d’Urville découvrit la Terre Adélie et lui donna le nom de sa chère épouse. Une histoire retracée par Michel Izard, grand reporter de métier, dans Adélie mon Amour, mêlant exploration historique, et découverte de la station scientifique d’aujourd’hui, lors d’un voyage à bord de l’Astrolabe, ce brise-glace indispensable pour atteindre la Terre Adélie. De nombreuses études sont menées sur la station Dumont d’Urville, pour évaluer, par exemple, l’évolution à long terme de la calotte glaciaire et de l’atmosphère, mais aussi pour déterminer l’influence de l’environnement sur le comportement et les stratégies de recherche alimentaire du manchot Empereur.

Les thématiques majeures de la recherche scientifique aux pôles

La Glaciologie

L’études des glaciers est un domaine de recherche majeur aux pôles, du fait de leur importance pour l’avenir, et de leur capacité à enregistrer le passé. Les chercheurs tentent de comprendre l’impact du réchauffement climatique sur la fonte des glaciers. Cela implique l’étude de la vitesse de leur fonte pour tenter de prédire leur évolution sur plusieurs dizaines d’années et l’impact de la fonte sur la montée des eaux. Parallèlement, les chercheurs veulent comprendre le passé de ces glaciers. La glace a, en effet, la capacité d’emprisonner l’air ambiant, de sorte que l’analyse d’une carotte de glace permet de dévoiler une part de l’histoire du climat. Des carottes de glace ont permis à la communauté scientifique de découvrir que la glace de l’Antarctique conserve presque intact l'enregistrement des niveaux de CO2 atmosphérique depuis l’époque glaciaire. Ces données sont précieuses car elles permettent d’étudier les variations passées de la température, de la concentration de gaz à effet de serre, et d’autres indicateurs climatiques, et donnent ainsi des pistes sur les possibles évolutions du climat.

Cette nouvelle année marque un tournant important pour la sauvegarde des glaciers, puisque l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ont officiellement défini 2025 comme l’année internationale des glaciers. De nombreux évènements seront organisés pour sensibiliser le grand public à l’importance de préserver les glaciers qui représentent une source incroyable d’eau douce pour la planète. Parallèlement, plusieurs programmes seront développés pour favoriser la préservation des glaciers, tels que le développement de systèmes de surveillance, ou de systèmes d’alerte précoce pour les risques liés à leur évolution.

Dynamique de l’atmosphère

Les pôles sont des régions hautement sensibles au changement climatique. Les recherches se concentrent sur l’atmosphère, notamment parce que la couche d’ozone est particulièrement affectée dans ces zones, surtout en Antarctique, car c’est principalement cette région qui connaît le phénomène du « trou de la couche d'ozone ». Par ailleurs, l’atmosphère polaire joue un rôle important dans le climat global de la planète, du fait de la dynamique des courants atmosphériques ou du vortex polaire, masse d’air froid venant des pôles et qui peut apporter un climat glacial vers les latitudes moyennes. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour comprendre leur lien avec le changement climatique.

Evolution de la faune et de la flore

Le changement climatique entraîne avec lui des évolutions profondes des écosystèmes, obligeant la faune et la flore à s’adapter à leur nouvel environnement. Ces changements ont des conséquences majeures sur les habitats de certaines espèces, notamment celles qui vivent sur la glace. Ainsi, l'ours polaire voit son habitat diminuer progressivement, réduisant, dans un même temps, considérablement sa zone de chasse, une activité cruciale pour satisfaire ses besoins alimentaires, et donc sa survie. L’augmentation des températures entraîne aussi l’apparition de nouvelles espèces, pouvant être invasives, et qui vont perturber l’équilibre des écosystèmes polaires. Par exemple, certaines algues peuvent désormais coloniser ces régions, là où l’eau était auparavant trop froide pour leur développement. On observe aussi de nouveaux phénomènes de migration de certains animaux, vers des zones où les températures sont plus basses, ou à des altitudes plus élevées, où les conditions sont plus favorables pour leur organisme. La disparition de certaines espèces et les modifications engendrées par le réchauffement climatique créent des déséquilibres importants dans la chaîne alimentaire locale, entraînant de profonds changements en zones polaires, obligeant la faune et la flore à d’adapter.

Les scientifiques s’intéressent particulièrement aux capacités d’adaptation de la faune et de la flore au changement climatique. Chez certaines espèces d'animaux, cela se traduit par le développement d’adaptations physiologiques (changement de composition de la fourrure ou du plumage), de comportement (création de nouvelles interactions avec d’autres espèces), mais aussi de nouvelles conditions de vie (changement d’habitat), pour survivre dans cet environnement en mouvement.

”Les pôles constituent un vaste observatoire pour un large panel de thématiques de recherche. ”

Biologie humaine et adaptation aux conditions d’hivernage

Des recherches visent à comprendre comment le corps humain peut s’adapter aux conditions extrêmes, tant sur le plan physiologique, psychologique, que comportemental. Les chercheurs veulent notamment comprendre le phénomène de thermorégulation, c’est-à-dire comment le corps humain maintient une température corporelle adéquate dans un environnement glacial. Cela passe par l’étude du métabolisme général pour produire de la chaleur, le comportement des muscles face au froid extrême, la circulation sanguine redirigée vers les organes vitaux, ainsi que les phénomènes de frissons. Des études sont aussi menées pour évaluer l’impact de l’isolement social et des longues périodes d’obscurité sur la psychologie et le comportement des êtres humains, afin de mieux comprendre les stratégies d'adaptation à ces conditions extrêmes. Enfin, la période du retour à des conditions plus normales, après un séjour en conditions extrêmes, est particulièrement étudiée par les scientifiques du fait des défis physiologiques et psychologiques qu’elle implique. Les recherches portent sur la récupération de la masse musculaire, la normalisation des cycles de sommeil, et l’adaptation au changement climatique. Toutes les données acquises sont d’une grande utilité et peuvent être appliquées à d’autres problématiques, telles que l’évaluation de l'impact d'un séjour dans l’espace sur les paramètres physiologiques et psychologiques des astronautes lors de leurs missions spatiales.

Les pôles constituent un vaste observatoire pour un large panel de thématiques de recherche. L’astronomie, la physique, la géologie, mais aussi les sciences humaines et sociales, sont aussi largement représentées dans les projets de recherches menés en Arctique et en Antarctique.

Aujourd’hui, le réchauffement climatique place les pôles au centre de la recherche scientifique. Toutefois, le contexte géopolitique actuel pourrait transformer la recherche en un enjeu politique, chacun pouvant chercher à en tirer profit pour s'impliquer dans la gouvernance locale ou développer des routes maritimes commerciales. Par ailleurs, le tourisme, qui représente un enjeu économique important dans ces régions, soulève la question de son impact environnemental. Il devient donc crucial de préserver ces territoires, tant sur le plan écologique que politique, afin que les pôles demeurent des sources de savoir pour la recherche scientifique et continuent de cultiver notre émerveillement.